Le terme de bobo (« bourgeois-bohème ») serait apparu pour la première fois sous la plume de l’Américain David Brooks, journaliste au New York Times. En 2000 paraissait son livre « Bobos in Paradise ».

L’auteur entendait désigner un groupe d’individus, dont le mode de vie aurait fusionné les idéaux de la contre-culture des années 60 avec les principes d’économie libérale des années Reagan. L’expression venait se substituer aux « yuppies » (« young urban Professional »), tout en étant voisine des plus récents « Dinkies » (« double income no kids »).

Une définition actualisée du bobo peut être reconstituée aujourd’hui à l’aide d’internet. Habitant de préférence le centre des grandes villes, le bobo ferait preuve d’un « conformisme raffiné », accompagné d’un « certain désordre » et d’une «relative désinvolture ». Politiquement, sa sensibilité pencherait pour les valeurs écologistes de gauche. Il accepterait ainsi les différences « jusqu’à un certain point », et aurait tendance à « idéaliser une société pacifiée ». Par ailleurs, le bobo refuserait le luxe et l’affichage ostensible de la richesse, qu’il considère comme inutile.

Une définition actualisée du bobo peut être reconstituée aujourd’hui à l’aide d’internet. Habitant de préférence le centre des grandes villes, le bobo ferait preuve d’un « conformisme raffiné », accompagné d’un « certain désordre » et d’une «relative désinvolture ». Politiquement, sa sensibilité pencherait pour les valeurs écologistes de gauche. Il accepterait ainsi les différences « jusqu’à un certain point », et aurait tendance à « idéaliser une société pacifiée ». Par ailleurs, le bobo refuserait le luxe et l’affichage ostensible de la richesse, qu’il considère comme inutile.

Les bobos et Temps présent

On l’aura compris, le bobo est un stéréotype qui renvoie à une multitude d’attributs contradictoires. Ne craignant pas ce terrain glissant, les journalistes de Temps présent en faisait récemment le fil conducteur d’un reportage intitulé « Les riches rachètent nos villes », diffusé le 9 mai dernier.

Dans le fond, ce reportage évoque l’attrait croissant des centres-villes comme lieux d’habitation, et l’augmentation consécutive du prix des loyers. Un phénomène proche de ce que les Anglo-Saxons appellent la « gentrification ». Cette dernière se réfère à la transformation de quartiers urbains, suite à l’arrivée de nouveaux habitants aux revenus confortables. Typiquement, la gentrification se traduit par la réhabilitation d’anciens bâtiments, et l’apparition de commerces proposant des produits à plus haute valeur ajoutée.

Riches contre pauvres

Dans le langage de Temps présent, qui s’est penché sur les cas lausannois et genevois, les riches « rachètent le cœur des villes romandes ». D’un côté, une « nouvelle élite » nous est présentée, ou « nouveaux envahisseurs », qui veulent « faire main basse sur la ville ». De l’autre, la « culture populaire et ouvrière », ou les « prolétaires que l’on va parquer en bordure des villes ». Les premiers peuplent des « cages à lapin de luxe », nouvelles « forteresses, symboles en verre et en béton de sa réussite sociale ». Des témoins nous rapportent que ces nouveaux résidents ne daignent pas participer aux fêtes des voisins, puisque « c’est chacun pour soi chez les bobos ».

Dans le même temps, un hommage nostalgique est rendu aux deuxièmes. D’abord par la voix de ce kiosquier, qui regrette que les nouveaux bobos soient nettement moins gros fumeurs. Ensuite par ce tenancier d’une échoppe de vin, qui explique avoir dû supprimer à contrecœur son étalage de litres de rouge à fr. 2.50, tout en assurant que « les salariés à cinq chiffres sont moins sympathiques ».

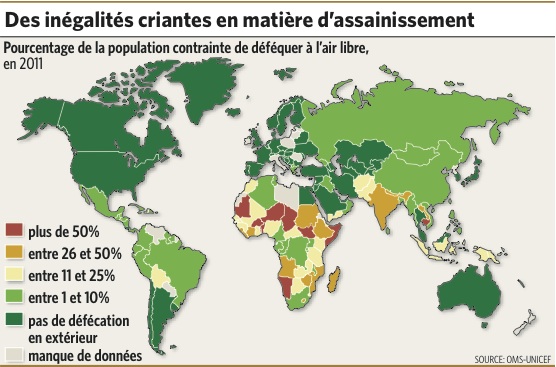

Pour achever de nous convaincre de la réalité de cette lutte des classes, les journalistes de Temps présent convoquent enfin graphiques et autres statistiques des revenus. Une carte apparaît alors à l’écran, partageant Lausanne en deux, « ville violette contre ville verte ».

Journalistes militants

Divertissant par son ton volontairement comique, plutôt bien réalisé, ce reportage serait louable s’il ne révélait de manière aussi évidente la posture idéologique des journalistes de la RTS.

Aussi, aux riches du reportage « Les riches rachètent nos villes », répondent les pauvres du reportage « Caritas – Carrefour des pauvres », diffusé le 29 novembre 2012. Ici, le propos est posé par le présentateur Jean-Philippe Ceppi, qui s’interroge: « Est-il tolérable que 600’000 Suisses vivent au-dessous du seuil de pauvreté, l’Etat en fait-il assez ? ».

Séquences tragi-comiques

S’ensuit un film qui nous mène au sein de diverses structures de réinsertion dans le canton du Jura. Un film également bien réalisé, où le tragique se mêle souvent au comique (mention spéciale au témoignage de ce monsieur proche de la retraite, occupé à recycler des crucifix dans la zone industrielle de Delémont). Avec une question qui revient de manière lancinante, posée systématiquement à tous les intervenants : « Vous considérez-vous comme pauvre ? ».

Sous ce vernis rhétorique, le reportage finit malgré tout par convaincre. Lorsque les images prennent le dessus, et qu’ainsi les véritables ressorts de la pauvreté nous sont montrés: dépendances en tous genres, prodigalité, solitude, familles monoparentales, maladie. Autant de formes d’une misère d’abord psychologique, avant d’être financière.

Une réalité ambivalente

Un reportage télévisé remplit son rôle s’il laisse parler sa matière. Si les images, ou les témoignages qu’elles portent, font découvrir une réalité, dans toute sa complexité. Une réalité qui ensuite permettra au spectateur de se forger une opinion.

Dans les deux reportages évoqués, le journaliste est le premier à prendre la parole. Le message qu’il veut transmettre est posé en introduction, et la trame du reportage réglée en conséquence. Au visionnage, ce message finit toutefois par se heurter aux différents témoignages, qui nous rendent compte d’une réalité plus nuancée.